その2、 「絵画」の領域に収まらなかった「イバラード」

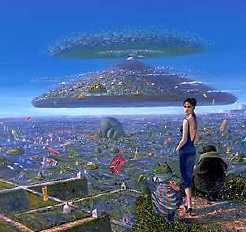

「ラピュタの孵る町」ゲーム版、1997年作

© Inoue Naohisa

| このページの内容 |

| 「イバラードって何?」と聞かれたら・・・ |

| 「イバラード物語」と「絵画としてのイバラード」とは別 ? |

| 「イバラード」は、アート(絵画作品)! |

| ビジュアルの限界 |

| 時空に広がるイバラード |

| 絵巻物に描かれたイバラード |

| イバラード宇宙のビッグバン? |

| 井上先生のホーム・ポジション |

| イバラード・イメージの扉 |

「イバラードって何?」と聞かれたら・・・

イバラードの事を全く知らない人から、「『イバラード』って何?」って聞かれたら、あなたはまず何と答えますか?

多分、ほとんどの人が「井上直久さんと言う画家が、お描きになる絵の世界のことですよ。」と答えるはずです。

この僕も多分、そう答えると思います。

ここまでは、おそらく誰にも異論は無いはずです。

では、そう教えてあげた人から、さらに「絵の中の世界ですって? それって、どんな世界なの?」と聞かれたら、何と答えるでしょう?

さてさて、ここでもう既に、なかなか難しいことになります。

実は、こうした事は、結構ありがちなんですよね〜。

イバラーダーなら、大抵一度はそういう目にあったはず!

さて、そう聞かれて・・・。

「イバラードって、大阪の北にある茨木市のことなんです。」と教えても、さっぱり何のことかわかってもらえないと思います。

では、もっとその世界を詳しく説明しようとして・・・。

「僕たちの周りには、実は僕たちも気付かない世界があってね、いつもと見慣れない電車に乗ったり、道を歩いていて、普段は曲がらない角を曲がったりすると、そうしたもうひとつの世界に行けるんだ・・・etc。」

もし昼の忙しい仕事の合間などにこんな話をされては、「おいおい、大丈夫か?」と言われかねません。(笑)

では、こう説明したらどうでしょう?

「あのね、ラピュタって言う空に浮かんでいる島があって、カエルみたいな人がいたり、モグラみたいな人がいたり、気流によっては誰でも空を飛ぶことが出来て・・・etc。」

きっと、こんな説明では、ますます「あなた、大丈夫? 最近ストレス溜まってたみたいだから・・・。」なんて心配されかねません。(爆)

こうした説明は、イバラードの事を良く知ってる人なら「うんうん、そうそう!」って思うことなんですけどね〜。(笑)

イバラードについて説明しようとすると、どうしても何かこうしたもどかしさが付いてまわる様です。

| ページの始めに戻る |

「イバラード物語」と「絵画としてのイバラード」とは別 ?

イバラードの概要を説明しようにもこれですから、その世界をもっと詳しく調べようとするといっそう難しい壁にぶつかります。

この前の序章・その1で、僕は、イバラードには沢山の作品が存在しているにも関わらず、「イバラードがどんな構造を持った世界で、どのような歴史を経てきた社会であるのか」は、完全に解明されていないと言いました。

実はイバラードのお話しを考えようとすると、結構、悩んでしまいます。イバラード社会の仕組みやキャラクター設定には、本当に謎が多いからです。

それで何かヒントは得られないかと、展示会毎の新しい作品やこれまでに出版された文献などを、何度も見返したりもしました。

でも、そうして考えれば考えるほどますますわからなくなってしまうのです。

ところがこのことを考えるうちに、僕は重大な事に気が付きました。

序章・その1で、僕は「イバラードの作品を見る度に、どうしてもその背後の世界を考えてしまう」と言いました。

背後の世界とはつまり、コミック「イバラード物語」で描かれた世界です。

しかしこの様な絵の見方は、イバラードについて中途半端に詳しくなり過ぎたがゆえの落とし穴でした。

そこには、ちょっとした混乱(混同)が起きていました。「イバラード物語」と「絵画としてのイバラード」は、それぞれが別個のものだと気付いたのです。これは単純な事ですが、盲点でした。

考えてみると、ごく当たり前のことだったのですが、しかしこのことを、もう一度整理したいと思います。

と言うのも、そこには井上先生ならではのユニークな創作姿勢が見て取れるからです。

| ページの始めに戻る |

「イバラード」は、アート(絵画作品)!

井上先生は、極めて多作なクリエイターです。

展示会で新しいイバラードの作品を目にする度に、どんどんイバラードの新しい事実や現象が増え続けています。

僕がこうした作品を見て気付いた事は、井上先生は必ずしも「イバラード物語」の延長線上で、イバラードの絵を描いているわけでは無いと言うことです。

井上先生は、ストーリーテラー(作家)ではありません。もしそうなら、自分の確立した世界観に基づいて、様々なエピソードを展開するはずです。

しかし、井上先生は画家です。

井上先生が絵をお描きになっている最大の意図は、ヴィジュアルなトライアル(実験)にあるのではないでしょうか。

この様なトライアルには、イメージが固定された世界の姿は、かえって足かせになると思うのです。

逆に言えば、こうした決めつけの無い自由な世界観故に、イバラードの絵には、何時も「Sense of wonder」が満ちあふれているのでは無いでしょうか。

そして展示会が開かれるたび、毎回、僕たちは次々と紹介されるダイナミックで(かつ意外性のある)素晴らしいイバラードの景観に、感嘆の声を上げることになるのです。

もちろん先生が、常に「イバラード物語」の世界を意識されていることは、言うまでもありません。作品に描かれた世界観は「イバラード物語」と同じだし、物語でお馴染みのキャクターも登場します。

実は「イバラード」と言う概念は、「イバラード消息」を書かれた1981年頃には既に、今のお考えとさほど変わらないまで完成されていたと思われます。そしてその世界を見通すことで、同時に、ヴィジュアルなチャレンジへのアイデアが、こぼれんばかりに生まれていたのではないでしょうか。

さてそうすると、ここで一つ疑問が湧いてきます。

そもそも、イバラード(の世界)は何故生まれてきたのでしょうか?

井上先生のアートにとって、イバラード(の世界)が生まれてくるどんな必然性があったのでしょうか?

僕がそう思ったのは、絵画上のトライアル(実験)ならば、その背景となる世界像をコミックにしてまで詳細に描ききる必要は無いとも思えたからです。

逆に言えば、いわゆるアーチストと言われる人たちでも、こんなに絵のモチーフとなる世界観を緻密に描く人もめずらしいと言えます。

しかも、画家でありながらコミックを描くってのは、カテゴリーを逸脱しているようにも思えます。

次の項目ではこの点について、もう少し考えてみようと思います。

| ページの始めに戻る |

ビジュアルの限界

この前の項目で、僕は井上先生はストーリーテラー(作家)ではなくて、画家であると言いました。

しかし正確に言うと僕の印象では、むしろアートディレクターとか、アニメや映画の監督の感性に近い方ではないかと思っています。

井上先生は絵画だけでなく、面白い文章もお書きになります。

また展示会場などでは、絵の内容についても、画材についても、質問されたことには明確にお答えになります。

実はこうしたことが出来る人は、あまりそう多くは無いのです。

僕はデザイナーの仕事をしてきた経験から、ロジカルな頭脳を持つ人が、必ずしもビジュアルな表現が出来るとは限らない、と言うことを何度も実感して来ました。

またその逆も良くあることで、ビジュアルな才能があるのに、ロジカルに物事を説明出来ない人も少なくありません。

ですから優れたアートディレクターの条件として、「ロジカルな頭脳と、ビジュアルな才能が両立していること」が、最も必要だと何時も思って来ました。

それは映画監督という仕事も、おそらく同様でしょう。

実は井上先生のお仕事を見て、これと同じ印象を強く持ちました。

イバラードという世界を、絵画という形でビジュアルに表現しながら同時に、その世界の論理的根拠を言語でも記述出来る希有な方と思ったのです。

井上先生には、イバラードという世界をお考えになった時から、その世界のイメージと共に、その世界を構築する論理的な根拠が、明確におありだったのでしょう。それ故に、絵画の領域に収まりきれなかったアートになったというのが僕の考えです。

そして、その世界の構造を出来るだけそのまま論理的に説明する為には、必然的にロジカルな手段を選ばざるを得なくなります。

そして、その世界の構造を出来るだけそのまま論理的に説明する為には、必然的にロジカルな手段を選ばざるを得なくなります。

つまり、どうしても絵では無くて、文字情報に頼らざるを得なくなってしまうのです。

こうして生まれたのが、「イバラード消息」という作品だと思います。「イバラード消息」は、井上先生が自費出版された最初の画集の後半に添えられています。

(右図:1981年ソルマプレス刊、絶版 )

・・・「イバラード消息」の内容については、次の「序章・その3」を参照

この画集は、始めて「イバラード」と言う世界が紹介された本でした。

つまり井上先生は、「イバラード」を始めて世の中に説明する時に、その世界を理解してもらうには、絵画作品に併せて、どうしても物語という言語手段が必要であると思われていたのだと思います。

| ページの始めに戻る |

時空に広がるイバラード

次はもう少し異なるアイデアを記述するのに絵本という手段をとられました。

そして生まれたのが、「イバラードの旅」です。

(下図、初版「イバラードの旅」1983年講談社刊、絶版)

この絵本では、僕たちの日常空間が、実はもう一つの世界(イバラード)に繋がっているというテーマが描かれています。

イバラードの旅」ってどんな話?

イバラードの旅」ってどんな話?

物語の主人公の「ぼく」は、ある日、駅に見慣れない電車が停まっているのを見つけます。その電車の行き先表示には、「イバラード」行きと書いてありました。

興味を持った僕は電車に乗って、不思議なところに連れて行かれます。始めて来たのになんだか懐かしい、賑やかな町並みをいろいろと見て歩きます。

やがて不思議なお店を見つけます。「夜空屋」と名付けられたその店に入ると、「ぼく」はいつのまにか自分の家の近くの草原に帰っていました。

「ぼく」が、さっき自分が出てきた店をふりかえると、店の名前が「市場屋」に変わっています。

「ぼく」はこうして「イバラード」から、自分の家に帰ったのでした。

このお話しでイバラードは、茨木市という元々の故郷を離れて、世界中の普遍的な空間に広がって(繋がって)いることになりました。 ここで注目すべきは、イバラードに時系列的空間の広がりが生まれていることです。

このお話しは、主人公の「ぼく」が、昼に自分の住む町を出発してイバラードの街を見て回り、夕方に再び自分の家近くに帰るという流れになっています。

つまり、イバラードが、時間、空間的にパラレル(並行)に我々の世界と重なっていることがわかります。

ただし普通の時間が流れているようですが、時間・空間ともにその距離感は、全く不鮮明です。

ただし普通の時間が流れているようですが、時間・空間ともにその距離感は、全く不鮮明です。

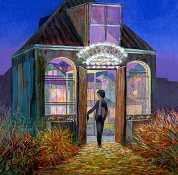

(右図:「イバラードの旅」より「市場屋」)

例えば、行きは電車で長い距離を経て、やっとイバラードにたどり着きます。

しかし、帰りはイバラードの市場から、一気に自分の家の近くまで移動してしまっているのです。いわゆる、ワープ(空間の瞬間移動)をしてます。

これは、「ぼく」の「家に返りたい」という無意識の想念に反応して、空間が変形した事を意味します。

こうした事を見れば、イバラードの空間は決して、時間、空間共に現実の世界と等尺では無いことが解ります。つまり「ぼく」は、ひょっとして、ものすごい時空を移動しているようにも読み取れるのです。

こうした時空感覚は、想念の世界ではあり得ることです。

同じ距離、同じ時間でも、僕たちの状態によってその感覚的な長さ(永さ)は、フレキシブルに変化します。例えば、待ち遠しい時間はとても永く、焦っている時間は非常に短いものです。

更に深読みすれば、「ぼく」が本当に自分の家に帰ったのかすら明確じゃない。

そもそもこの物語自体、記憶の中だけの回想の旅のようにも見えるのです。

こうしたところに「浦島伝説」や、レムの「惑星ソラリス」と共通する世界観を感じます。

この時系列的な空間の広がりについては、以下の絵巻物に描かれたイバラードでも試みられています。

CD-ROM「イバラードの旅」(シンフォレスト刊)より

| ページの始めに戻る |

絵巻物に描かれたイバラード

2000年のピンポイントギャラリーで、イバラード絵巻物が展示されていました。

このとき先生は、「日本の絵巻物スタイルで見て欲しい」と仰っていました。

日本の絵巻物は、右から左へと読み進むに連れて物語の流れも時空間的に変化して行くという特徴があります。

つまり、同一時点の光景をパノラマ的に描いたものではありません。

同一画面に時間と空間の流れを描く手法は、日本の絵巻物独特の技術です。

イバラード絵巻

先生のお描きになった絵巻物も、電車のレールをストーリーの基本軸として、右から左へと読み進むようになっています。

つまり、画面右で、夜明けに草原の村から電車に乗って、画面左、夕方日が暮れて街の中に着いた、というお話しの流れになっています。

さらに興味深いのは、井上先生がこの絵巻には、もう一つ対になる絵巻があるとお考えだった事です。・・・それは逆に街を夜明けに出発して、夕暮れに野原の村に着くというお話しでした。(もし出来れば、多層海の景色にしてもらえると嬉しいです。笑)

と言うことは、この二つの絵巻を繋げて右から左へとぐるっと見て行くことで、場所的に、旅の起点に戻るようなアイデアだった訳です。

つまり、時間的には2日経っていますが、場所的にはループしているのです。

もっとも、ここに具体的なお話しが描かれているわけでは無いので、時間軸が絵巻の左から右へと進んで行く様に読みとる事も可能です。

またこの二つの絵巻物を、一方の絵巻を右に置いて、右から左へ、対の絵巻は左に置いて、左から右へと、このように同時進行に見てゆくことで、電車の両側の景色とみなしてながめる事も可能です。

さらに面白いのは、前述の絵本「イバラードの旅」に、この絵巻物を連結させてながめることも可能な事です。

例えば、絵本では最後に主人公の「ぼく」は、「夜空屋」から家の近くの野原に通り抜けて、自分の家に帰り着きました。

しかし、それを見ていた「読者である、もうひとりの僕」は、絵本「イバラードの旅」のエンディングから続けてこの絵巻物をながめることで、もう一度、夜空の野原から電車でイバラードの街へ帰ることができるのです。

こうした想像の自由度が大きいことも、イバラードの絵の特徴だと言えるでしょう。

さてこうしたことを考えれば、井上先生のイバラードの広がりは、3次元(立体空間)から4次元(時間)の認識にまで広がっていることが想像できます。

何かこうした表現は、アニメとか、映画とかの絵コンテを、僕は想像してしまいます。

余談ですが、映像研究者のなかには、日本が世界的にもアニメ大国になった文化的背景として、絵巻物に代表される日本画の「時空の表現技術」をあげる方もいらっしゃるようです。

| ページの始めに戻る |

イバラード宇宙のビッグバン?

さて、絵本「イバラードの旅」を出版された後も、井上先生はまだ在り余るアイデアをお持ちでした。

さて、絵本「イバラードの旅」を出版された後も、井上先生はまだ在り余るアイデアをお持ちでした。

時間、空間の感覚、人の意識や認識等について、かなり複雑なアイデアを表現するため、今度はコミックと言う手段を使われました。

コミックと言う表現手段ならば、かなり複雑な世界を描くことも可能です。

コミック「イバラード物語」はそうして生まれてきたのではないかと思われます。

このコミックで井上先生は、どうしても静的な絵画では表現出来なかったイバラードのイメージを、時空間的にダイナミックに、しかも一気に描ききったのだと思います。

(右図:「イバラード物語」初版本、1985年、青心社刊・絶版)

コミック「イバラード物語」を契機として、イバラードの世界は爆発的に広がりました。

この作品に、僕は得体の知れないエネルギーを感じます。

なので僕は、それをイバラード宇宙のビッグバンと言いたいのです。

たむらしげるさんが、「こんなアイデアの使い方はもったいない!」と仰っていましたが、なるほどと思います。

しかしこのコミックは、「まだ未完じゃないの?」という読後感を与えることは確かです。

それは井上先生が、まだ十分にアイデアを出し切っていないからでしょう。

密かに、次の物語の構想を練りながら・・・。

まるで、私たちの宇宙が今も膨張を続けているのと同じように・・・。

そうしたことが読者にも伝わり、次の物語への期待を抱かせてしまうのです。

このコミック「イバラード物語」のおかげで、イバラードの世界像は、広く僕たちに認知されることになりました。

ただ、コミックという馴染みやすいメディアではありますが、ここに描かれたイバラードは相当に難解で、哲学的ともいえる世界となっています。

でも、このコミックで生み出された様々なキャラクターは、実に秀逸です。愛すべきキャラクター達の織りなすストーリーは、その軽妙でウイットの利いた会話と共に、コミック物語としても相当に面 白いものに仕上がっています。

でも、このコミックで生み出された様々なキャラクターは、実に秀逸です。愛すべきキャラクター達の織りなすストーリーは、その軽妙でウイットの利いた会話と共に、コミック物語としても相当に面 白いものに仕上がっています。

この生き生きと描かれたキャラクター故に、イバラードの難解さはストーリーの背後に隠れ、代わりに、誰からも愛される楽しいイバラードの世界像がここに生まれたと言えるでしょう。

(右上図:コミック「イバラード物語」、継体王朝事始、入門編「ソルマの使い方」より)

但し、このコミック「イバラード物語」は、コミックとして良く出来すぎたという面もあると思うのです。

つまり、この画面に描かれた物語設定やキャラクターなどが、あまりに強烈な印象を与えすぎてしまったため、その背後にある深く哲学的な命題を、見えにくくしてしまった事は否めないのではないでしょうか。

このことは、次の序章・その3でもう一度考えてみます。

| ページの始めに戻る |

井上先生のホーム・ポジション

まあ以上いろいろ書いて来ましたが、結局そうだとしても、現在、井上先生は画家であることにコミットしてらっしゃるのではないでしょうか。

つまり、いろいろ試してはいるけれど、やっぱり画家であるお姿が井上先生のホーム・ポジションなのだと思います。 おそらく井上先生には、「イバラード物語」も気になるけども、それより今は面白そうなイバラードの景色が次から次へと見えているのじゃあないでしょうか?

そして出来うるかぎりそれを描き留めようと、イバラードの絵画的表現に集中していらっしゃるのだと思います。

| ページの始めに戻る |

イバラード・イメージの扉

さて、話をもう一度、このページの最初に戻したいと思います。

つまり、「イバラード物語」と「イバラードの作品」とは別、という話についてです。

上記のようなプロセスを経て生まれてきた「イバラード物語」なんですが、どうして井上先生は、ご自身の絵画に「イバラード物語」のキャラクター達をさほどお描きにならないのでしょう。

絵の中の物語性と言う点から見れば、井上先生の絵画には、この「イバラード物語」の世界がストレートに反映されている様には思えません。

例え描かれたとしても、かなり控えめな感じがします。先生に説明されて、「あ〜、この人物はそうだったのか!」と思わされる事が多いようです。

もっとはっきりとスコッベロやメーキンソー等を描けば、イバラードファンは喜ぶと思うのです。

この点について、僕は以下の様に思います。

イバラードの絵のいくつかは、そのモチーフ(主題)として「子供の頃の記憶」や、「想念の世界」といった、デリケートな思考、感情をテーマとして扱っています。

イバラードの絵に出会った人々は、この絵に触発されて「過去の記憶」「夢で見た世界」「自分の理想とする世界」など、脳裏にある「イメージの扉」を開くことになります。

こうしてイバラード作品に触れたことで鑑賞する人との間に、自動発生的に「絵を鑑賞する人側が創り出した、想念の世界(想念のイバラード)」が広がる事になります。

そしてこのことで観客は、自分だけの「想像(創造)の翼」を手に入れのです。

つまり「イバラード物語」の様なお話しを、あえて観客に見せてサービスする必要も無いというわけです。

と言うよりむしろ絵を見る前に、他人から「イバラードとは、こんな世界だ!」とか、「絵を見るためには、こんな事を知っておかねばならない!」とか言われていたら・・・。

あるいは既に、沢山の予備知識が頭一杯に詰め込まれていたら・・・。

はたして、どうでしょう?

そうなると作品に出会う前から、こうした情報のバイアスが強くかかってしまいます。

これでは、観客自身が開けるはずの「イメージの扉」も開かれません。

そして、その人だけが手にすることが出来るはずだった「想像(創造)の翼」も得ることが難しくなります。

と言うことは観客の立場から見ても、自由に絵を楽しむには、あまりきっちりとストーリー(イメージ)の決められた世界で無い方が都合がいいと言うことです。

さてこのページの冒頭で、画家としての井上先生にとっても、ビジュアルなトライアルのためにはイメージが決められた世界でない方が良いと言いました。

つまり絵画という観点から見れば、「イバラード物語」の存在は、鑑賞する人にとっても作者にとっても微妙な物になります。

そうなると、「イバラード物語」の存在理由って何なんでしょう?

「イバラード物語の世界」は、今ここで申し上げた「絵を鑑賞する人の側が創り出した、想念の世界(想念のイバラード)」にとってどんな意味があるのでしょう?

それぞれの関係は、どう考えたらいいのでしょうか?

このことについては項目を改め、次の序章・その3「リアリティとファンタジィの狭間でゆらぐ世界」の項目で詳しく見てゆきたいと思います。

| ページの始めに戻る |