CD−ROM「イバラードの世界」では、コミックの設定にさらに詳細なディティールを付け加えています。

CD−ROM「イバラードの世界」では、コミックの設定にさらに詳細なディティールを付け加えています。

どのような世界であるか、極めて具体的に説明がなされているのです。

{右図:CD−ROM「イバラードの世界」1998年 シンフォレスト刊)

また「イバラード物語」には、魅力的なキャクターが数多く登場します。イバラードファンの多くが、この物語に登場するキャラクターのファンでもあるはずです。

それ故にイバラードファンは、どうしてもイバラードの絵画作品にまで、こうした物語を重ねて見てしまいます。

それ故にイバラードファンは、どうしてもイバラードの絵画作品にまで、こうした物語を重ねて見てしまいます。

そして井上先生の方でも、この物語設定を、微妙に絵画作品に反映させています。

(左図:スコッベロとメーキンソー)

ですから「ファンタジーの(空想世界の)イバラード」は、既にイバラード作品と不可分です。

ところで、ここまでずっと「イバラード物語」はファンタジーと書いてきました。

自分で言っておきながら何ですが、しかし厳密に考えて「イバラード物語」は、本当にファンタジーと言えるのでしょうか?

もしそうであるなら、何処がファンタジーと言えるのでしょう?

また逆に、何処がファンタジーでは無いと言えるでしょう?

その疑問については、この章の後半で整理してみたいと思います。

| ページの始めに戻る |

|

リアルなイバラード

「リアルな(現実世界の)イバラード」とは、僕たちの現実にオーバーラップしている不思議な世界のことです。

つまり僕が「リアル」と呼んだのは、僕たちの日常生活にも、イバラード的な光景や体験があるからです。

これだけの説明では、ちょっとわかりにくいですね。

そもそも、「イバラード的な体験」って何でしょう?

毎日見慣れた光景でも、ある日ちょっとした事をきっかけとして、思いがけない発見をしたりします。

毎日見慣れた光景でも、ある日ちょっとした事をきっかけとして、思いがけない発見をしたりします。

いつもと違う視点を得たことで、現実の捉え方が全く変わってしまうことは珍しい事ではありません。

また意図的にこのような視点を試みることによって、些細な日常から意外な発見を得ることも可能です。

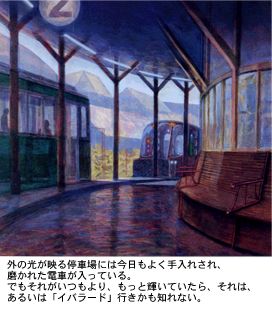

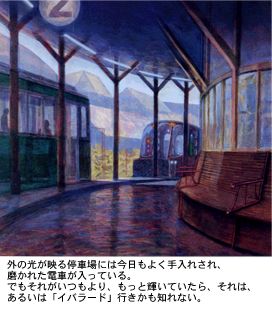

(左図:絵本「イバラードの旅」より)

このような体験は、感受性の強いイバラーダーの方々なら良くおわかりだと思います。

例えば、いつもと違う通勤コースや、これまで立ち寄ったことのないご近所を散歩したとします。

すると、たとえよく見知った町でも、何だか新鮮に感じるから不思議です。

そして時には、思わず感動することもあります。

こんなとき僕らはリアルな世界に在りながら、非日常的な体験をしたと感じます。

僕は、その様な体験を通して見た世界が「リアルなイバラード」と考えます。

スタジオ・ジブリの宮崎監督が仰られた、いわゆる「イバラード目」によって見えてくる世界です。

ただし、そうして見えた「リアルなイバラード」は、実は想念の産物なのです。

私たちは何かを見た時、反射的に「過去の経験や記憶」「学習で得た知識」「自分の願望や理想」などに起因する諸々の「意識(観念)」を呼び起こします。

ですから同じ体験を共有しても、それがどの様な印象で受け取られたかは、個々人によって全く違うものになります。

つまり私たちは、「現実の世界」を冷静に見ているつもりでも、「意識が影響を及ぼした世界」を見ているのです。

言い換えれば、人の「意識」が「現実の世界」を照らした事によって出来る、陰の世界を見ているという事です。ゆえに「想念の世界」と名付けた訳です。

前述のように「想念の世界」は、時として不思議な体験やビジョンを伴います。

そんなとき人は「イバラード的」な体験をしたと言い、深い感銘を受けるのではないでしょうか。

単に、美しい花や光景などに出合ったからだけではなく、その光景の向こうに深く計り知れない意識の広がりを感じたからこそ、深く感動したのではないかと思うのです。

我々の現実に重なり合って、ふとした瞬間に見えてくる不思議な世界・・・、実はここにこそ、イバラードの本当の面白さがあるのではないかと僕は思っています。

| ページの始めに戻る |

|

イバラードは、ユートピアではなくイーハトーブである

イバラードの絵には、素晴らしく美しく心休まる世界が描かれています。

イバラードの絵には、素晴らしく美しく心休まる世界が描かれています。

ですからしばしば僕たちは、イバラードが、何処かこの世の果ての理想郷であるかの様な錯覚を起こしてしまいます。

しかし井上先生は、イバラードは決して、ユートピア(架空の理想郷)ではないと仰っています。

(右図:CD-ROM「イバラードの世界」/

「ようこそイバラードへ」/

「位置とあゆみ」の項目より「駅前」の絵と実際の比較)

「イバラード」の起源が、茨木市であることは良く知られています。

その由来について井上先生は、宮沢賢治のイーハトーブになぞらえることがあります。

しかしユートピアとイーハトーブの違いは、何処にあるのでしょう?

これにはいろんな見方が出来ますが、とりあえずここでは、リアルさと言う点を指摘しておきたいと思います。

ユートピアは時に、実現することのない空しい理想のことを意味します。

ですからユートピアには、リアリティが在りません。

しかし宮沢賢治は、自分の故郷をイーハトーブと名付け、今ここに実在している理想郷と考えました。例えそこに飢えや貧しさ、病や争いがあっても、その向こうに苦しみを越え、豊かな自然に囲まれた美しい人間社会の姿を見ていたのです。

こうしたことを考えれば、井上先生にとってイバラードは極めてリアルな世界です。

| ページの始めに戻る |

|

「イバラード消息」で描かれたイバラードとは?

井上先生が一番最初に自費出版された画集「イバラード」には、画集の後半に、「イバラード消息」という不思議な物語がついていました。

井上先生が一番最初に自費出版された画集「イバラード」には、画集の後半に、「イバラード消息」という不思議な物語がついていました。

(左図:「井上直久作品集(一)イバラード」

1981年 ソルマプレス刊)

惜しいことに、この画集は現在手に入れることが出来ません。

しかし幸いなことに「イバラード消息」は、Webで原本に近いレイアウトで再現されています。

興味がおありの方は、「イバラード消息」の文字をクリックしていただくと、そのHPへジャンプします。

<「イバラード消息」って、どんな話?>

<「イバラード消息」って、どんな話?>

この物語は、井上先生がイバラードという不思議な所から届いた便りを、読者に紹介するという形式になっています。

それは主にイ・ノナ氏の体験談で、アコス族のトカ・ツ氏、「つぶやきの」タキオ、「叫び」のキャオズ等、ユニークな人物が登場します。

またソルマについての記述もあり、物の見え方に不思議な作用をするタバコ、思念を増幅する貴石シンセスタなど、後の「イバラード物語」に発展してゆくアイデアが既に見られます。

(右図:「タカツングの姫」挿し絵)

この「イバラード消息」は、「イバラード物語」の原点と言えます。

なかなか難しいお話しなんですが、その要点は「認識」だと思いました。

つまり、「個々人の想念が、その人の世界認識にどの様な影響を及ぼすか?」

・・・というお話しだと思ったのです。

そしてこの「認識論」は、お話しをうかがっていると、今でも井上先生の中に生きていることがわかります。

ということはやはり、「イバラード消息」を書かれた時から井上先生は、イバラードを、現実の世界に重なった「リアルな世界」として見ていたのです。

そしてさらに、こうして見た「イバラードの世界」を、より確かに固定しようと思索を重ねたに違いありません。想像を逞しくして深く深く追求した結果、やがて生まれたのが「イバラード物語」だったと考えます。

| ページの始めに戻る |

|

「イバラード物語」はファンタジー物語と言えるか?

果たして「イバラード物語」は、正確な意味でファンタジーと言えるのでしょうか?

では逆に、ファンタジーとして成立するためには何が必要でしょう?

僕は文学者でもライターでも無いので、専門的な解説は出来ませんが、とりあえずファンタジーが成立する、一般的な条件を考えてみます。

ファンタジーという言葉が一般的でなかった時代、それは空想冒険活劇と呼ばれることもありました。例外はあるものの、おおよそ基本的に次のような条件を満たす必要があると思われます。

- 現実に起きた話では無く、架空の世界の話である。

- 架空の世界であっても、世界観が明確に定義づけられている。

- その世界では、現実には有り得ない現象が起きる。

- 現実には存在しない人物や生物等が登場する。

- 魔法や魔術などの技が、大きな力を持つ世界である。

- 主人公とサブキャラクター、あるいはその敵役などの人間関係がある。

- 主人公(及びサブキャラクター)は、それぞれの目的を持つ。

- 主人公の体験に沿って、物語の起承転結がある。

- 物語の流れに沿って、登場人物の成長が描かれる。

- 個々のエピソードが大河ドラマの様に進み、最期にはおおむね大団円で終わる。

- 全体の話を通

じて、はっきりしたテーマが在る。

以上を考えると「イバラード物語」は、1〜5の条件についてはほぼ満たしています。

但し、2の条件(世界観の定義)については疑問も在ります。イバラードの世界は、その設定に不明な事も多いからです。ただしその事が、必ずしもファンタジー物語として成立することを妨げて無いと判断します。

何故なら、個々のストーリーには興味深い現象が詳細に描かれており、「イバラード物語」の背景に、ただならぬ壮大な世界が広がっていることを、読者に容易に想像させてくれるからです。

それから厳密な意味でのファンタジーは、北西ヨーロッパの神話、特にケルト起源のフェアリーテイル(妖精物語)と、中世のロマンス(騎士物語)等をベースにしたお話と言うことになっているようです。

この点において「イバラード物語」は、狭義の意味でのファンタジーではありません。

しかし現代日本のライトノベルでは、古代王朝ファンタジーや中華ファンタジー、あるいは学園ファンタジーというジャンルが存在します。

つまり東洋や日本の神話をベースにしたお話、そして全くの創作世界であっても、広義のファンタジーに含むようになっています。

ということは「イバラード物語」も、広義のファンタジーに分類されるでしょう。

6〜7の条件(主人公およびサブキャラの関係とそれぞれの目的)は、不明な点も多いのですが、一応、満たしていると言うことにします。

というのも「イバラード物語」は、未だ完全にストーリーの全貌を描ききっていないと思えるからです。井上先生とお話ししていると、登場人物の役割、立場、目的などが、いずれも明確に存在しているらしいことが感じられます。

8の条件(ストーリーの起承転結)は、個々のエピソードでは十分に満たしています。

しかし9〜10の条件(キャラクターの成長、そして大団円)となると、全く満たしていません。

さてこれは、なかなかファンタジー物語と言えるか、微妙なところです。

僕が思うに、「イバラード物語」は、一般的な意味でのファンタジー物語(空想冒険活劇)ではなさそうです。

つまり井上先生が意図されていたのは、「ファンタジックな冒険物語」を描く事より、もっと他の目的があったと言うことです。

とすると、11番目の条件(物語のテーマ)はどうでしょう?

一体「イバラード物語」の主題は、何でしょうか?

井上先生が、「イバラード物語」をお描きになった本当の目的は、いったい何だったのでしょう?

| ページの始めに戻る |

|

「イバラード物語」は認識論の実験場

結論から言えば、そもそも「ファンタジーのイバラード」は、井上先生の「認識論」を展開するための実験場だった、と言うのが僕の考えです。

この「認識論」とは言うまでもなく、上記の「イバラード消息」で展開された認識論の事です。

あらためて「イバラード物語」を読み直してみると、一見、ユニークで楽しいキャラクターが、ファンタジックな冒険物語を繰り広げている様に見えます。

しかし、実はここでもやはり、人の認識が大きなテーマとなっていることに気付きます。

例えばイバラードの魔法使いとは、ソルマと言う「思念=想念」と、「物体」の中間の存在を操る人たちです。

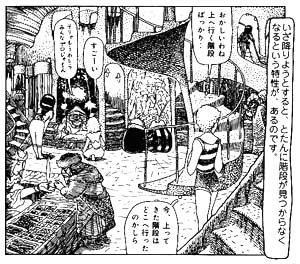

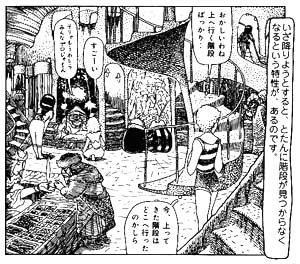

そもそもソルマは、見る人の「意識=想念」によって、見え方が異なると言う特性を持っています。なので、より強い思念で強固なソルマを創り出す人ほど、優秀な魔法使いであると言うことも特筆すべきことです。

井上先生は、おそらく「イバラード物語」に、人の「認識」によって容易に姿を変える「やわらかい現実の世界」を想定することで、人の「想念」が、世界をどの様に変化させるか、と言う実験を試みたのだと思います。

(右図:人の思考に反応し、帰り道が消えてしまうイバラードの市場、「イバラード物語、市場から帰る方法」より)

(右図:人の思考に反応し、帰り道が消えてしまうイバラードの市場、「イバラード物語、市場から帰る方法」より)

ここには、「イバラード消息」で展開した認識論を、具体的なエピソードという形で見せることで、より明確しようと言う意図が見て取れるのです。

この様な認識論を展開するためには、既成概念に拘束されない舞台が必要です。

その結果「イバラード物語」は、ファンタジックな香りが強い作品になったと思われます。

この「イバラード物語」が認識論の実験場であるという捉え方は、今後、イバラードを考える上で重要なポイントとなりそうです。

余談ですが、イバラードの不思議の一つ「めげゾウ」も、こうした認識論の中から生まれてきた怪物の一つでは無いかとも思えるのです。

「めげゾウ」の秘密は、井上先生の認識論を辿ることによって、何か新しい事実を知ることが出来るかも知れません。

| ページの始めに戻る |

|

「イバラード物語」のエコー

現在、イバラードの世界設定について最も詳しく説明しているのは、CD-ROM「イバラードの世界」でしょう。

現在、イバラードの世界設定について最も詳しく説明しているのは、CD-ROM「イバラードの世界」でしょう。

この中で、あまりそれまで明確に説明されて来なかったイバラードについて、次の様にはっきりと定義づけています。

- イバラードは、未知の星にある。

- その星の北半球に在り、大陸の南に位置している。

(右上図参照:CD-ROM「イバラードの世界」/

「ようこそイバラードへ」/ 「位置とあゆみ」の項目より)

- それは同時に、私たちの周囲に広がる世界でもある。

- 個人の認識の違いによって広さが異なる。

- そこに留まろうという努力をしないと、いつのまにか出てしまう。(現実世界に戻ってしまう)

(左上図参照:CD-ROM「イバラードの世界」より)

この説明を見ると、つまりイバラードは「何処かの星の世界」でありながら、同時に我々の世界に重なって存在しており、「意図的な認識よって見えてくる世界」でもあると言うのです。

この説明を見ると、つまりイバラードは「何処かの星の世界」でありながら、同時に我々の世界に重なって存在しており、「意図的な認識よって見えてくる世界」でもあると言うのです。

つまり、ファンタジーの世界でありながら、それは我々の世界にも通じる、リアルな世界であるという二重の定義がなされています。

(右図:CD-ROM「イバラードの世界」 /「ようこそイバラードへ」 /「位置とあゆみ」より)

これは興味深い説明です。

つまりCD-ROM「イバラードの世界」の説明によれば、僕たちの周りに広がる「想念の空間」=「イバラード物語の世界(空想の空間)」だと説明しているのです。

つまり「リアルなイバラード」と「ファンタジーのイバラード」との境目が無くなって、一気に圧縮されてしまったのです。

さらに、「イバラード物語」のキャラクターが、CD-ROM「イバラードの世界」の案内役を務めることで、「リアルなイバラード」が、ますます「ファンタジーのイバラード」の背後に隠れる印象を与えてしまっています。

これは面白いことなので、もう少しよく見てみたいと思います。

ここまでずっとお話ししてきた内容に従えば、イバラードは、

- 意識(観念)が現実を投影した結果、得られる「想念の世界」である。

- その「想念の世界」を舞台とした「空想物語」が存在する。

という二重構造になっていると、大体おわかりいただけたかと思います。

つまり「イバラード消息」から、絵本「イバラードの旅」を経てコミック「イバラード物語」へと順番にたどった道筋は、

「現実の世界」から「想念の世界」、さらに「空想の世界」へと、より内的な世界へ深く分け入る旅でもあったわけです。

ところがCD-ROM「イバラードの世界」では、「イバラード物語」が先にあって、そこから逆に現実に近い「想念の世界」に繋がっているという印象を与えます。

しかも「イバラード物語」の世界が、僕たちの周囲に広がる「想念の世界」の何処へでも繋がっているというのです。

つまり、「空想の世界」から「想念の世界」へと視点を反転させており、しかもそのファンタジックな物語を、私たちの現実へ向けて大きく拡散させているのです。

こうした解釈は、コミック「イバラード物語」でも存在していませんでした。

どうして、こんなことが起きてしまったのでしょう?

これについて僕はこう考えます。

序章・その2で、コミック「イバラード物語」について、このように僕は言いました。

・・・あまりに物語の設定やキャラクターなどが強烈な印象を与えすぎてしまったため、イバラードの背後にある深く哲学的な命題を見えにくくしてしまった。

この事は、このCD-ROM「イバラードの世界」でも同じ事が言えます。

というか、「イバラード物語」をイバラード作品の前面に持ってきた事によって、ますますその傾向を強めてしまったのでは無いでしょうか。

しかも皮肉な事に、「イバラード物語」のその強力な印象故に、空想上の物語でありながら、かえってリアリティが生じてしまった様に思えます。

僕はこれを見て、何だか「イバラード物語」がどんどん独り立ちしてより強い命を得た事により、ファンタジーの世界からリアルな世界へと、「イバラード物語」のイメージをエコーのように跳ね返してきた様な感じを受けてしまいます。

でもこうしたイバラード観が、このCD-ROM「イバラードの世界」を、とても幻想的で美しく、かつダイナミックなものにしています。

個人的な事を言わせていただければ、僕はこのCD-ROMに描かれたイバラードが大好きです。このCD-ROMに出合わなければ、こんなにイバラードにのめり込むこともなかったと思うのです。

と言うことで、次の序章・その4 IBLRAD CHRONICLE が目指すものでは、この話もそろそろまとめに入ろうと思います。

以上のことを踏まえて、「このIBLARD CHRONICLEでは、何を目指すか」ということを、もう一度考え直してみたいと思います。

| ページの始めに戻る |

|

さて一方、絵本「イバラードの旅」の方は、ちょっと趣が違います。

さて一方、絵本「イバラードの旅」の方は、ちょっと趣が違います。「ファンタジーの(空想世界の)イバラード」とは、井上先生が創造された物語世界を意味します。

CD−ROM「イバラードの世界」では、コミックの設定にさらに詳細なディティールを付け加えています。

CD−ROM「イバラードの世界」では、コミックの設定にさらに詳細なディティールを付け加えています。 それ故にイバラードファンは、どうしてもイバラードの絵画作品にまで、こうした物語を重ねて見てしまいます。

それ故にイバラードファンは、どうしてもイバラードの絵画作品にまで、こうした物語を重ねて見てしまいます。 毎日見慣れた光景でも、ある日ちょっとした事をきっかけとして、思いがけない発見をしたりします。

毎日見慣れた光景でも、ある日ちょっとした事をきっかけとして、思いがけない発見をしたりします。 イバラードの絵には、素晴らしく美しく心休まる世界が描かれています。

イバラードの絵には、素晴らしく美しく心休まる世界が描かれています。 井上先生が一番最初に自費出版された画集「イバラード」には、画集の後半に、「イバラード消息」という不思議な物語がついていました。

井上先生が一番最初に自費出版された画集「イバラード」には、画集の後半に、「イバラード消息」という不思議な物語がついていました。

(右図:人の思考に反応し、帰り道が消えてしまうイバラードの市場、「イバラード物語、市場から帰る方法」より)

(右図:人の思考に反応し、帰り道が消えてしまうイバラードの市場、「イバラード物語、市場から帰る方法」より) 現在、イバラードの世界設定について最も詳しく説明しているのは、CD-ROM「イバラードの世界」でしょう。

現在、イバラードの世界設定について最も詳しく説明しているのは、CD-ROM「イバラードの世界」でしょう。

この説明を見ると、つまりイバラードは「何処かの星の世界」でありながら、同時に我々の世界に重なって存在しており、「意図的な認識よって見えてくる世界」でもあると言うのです。

この説明を見ると、つまりイバラードは「何処かの星の世界」でありながら、同時に我々の世界に重なって存在しており、「意図的な認識よって見えてくる世界」でもあると言うのです。